- Start / Sprache

- Stromproduktion mit HHO-Gas

- HHO Systeme in Autos

- Geothermie Allgemein

- Geothermie Rumänien

- Partner und Links

- Sponsoring / Gönner

Hoch Temperatur

In grösserer Tiefe und bei höherer Temperatur hat das

kristalline Grundgebirge ein grosses Potenzial für Stromproduktion und

gleichzeitige Wärmeerzeugung. In der Schweiz ist das DHM Projekt in Basel

das erste, das versucht, diese Energie zu nutzen.

In den nächsten Jahren werden in unserem Land aber sicher weitere

Projekte zur Stromproduktion entstehen.

Beträgt

die Temperatur der geothermischen Wärmequelle über 100°C, so kann eine

Umwandlung der Wärme in Strom rentabel. Das geothermische Fluid steigt im

Bohrloch unter hohem Druck und hoher Temperatur auf, weshalb es aus einem

Wasser-Dampf-Gemisch besteht. Der Energieinhalt des unter Druck stehenden

Dampfes wird mittels Turbine und Generator in Strom umgewandelt, welcher

dann in ein existierendes Verteilnetz eingespeist wird.

Beträgt

die Temperatur der geothermischen Wärmequelle über 100°C, so kann eine

Umwandlung der Wärme in Strom rentabel. Das geothermische Fluid steigt im

Bohrloch unter hohem Druck und hoher Temperatur auf, weshalb es aus einem

Wasser-Dampf-Gemisch besteht. Der Energieinhalt des unter Druck stehenden

Dampfes wird mittels Turbine und Generator in Strom umgewandelt, welcher

dann in ein existierendes Verteilnetz eingespeist wird.

Am Ausgang der Turbine, also nach der Umwandlung der geothermischen Energie in Strom, ist die Temperatur des Fluids immer noch hoch. Dies erlaubt anschliessend eine direkte Wärmenutzung, beispielsweise zur Gebäudeheizung.

Bis

heute konzentrierte sich die geothermische Nutzung in der Schweiz

ausschliesslich auf Wärme- und Kälteerzeugung. Einen grossen Schritt in

Richtung Stromerzeugung bietet das «Enhanced Geothermal System (EGS) /

Stimulierte Geothermische System (SGS)», also das künstliche Erzeugen

eines tief im Kristallingestein liegenden Wärmetauschers. Mit dieser in

Entwicklung stehenden Technik soll es möglich werden, Bandenergie, also

jederzeit verfügbare Energie, zu erzeugen – ein bei erneuerbaren

Energien selten anzutreffender Vorteil. Das in Bohrungen injizierte Wasser

wird im künstlich geklüfteten Kristallingestein in rund 5 km Tiefe auf

200 °C erhitzt. Zurück an der Oberfläche dient die geförderte Energie

zum Betreiben einer Turbine mit gekoppeltem Generator.

Bis

heute konzentrierte sich die geothermische Nutzung in der Schweiz

ausschliesslich auf Wärme- und Kälteerzeugung. Einen grossen Schritt in

Richtung Stromerzeugung bietet das «Enhanced Geothermal System (EGS) /

Stimulierte Geothermische System (SGS)», also das künstliche Erzeugen

eines tief im Kristallingestein liegenden Wärmetauschers. Mit dieser in

Entwicklung stehenden Technik soll es möglich werden, Bandenergie, also

jederzeit verfügbare Energie, zu erzeugen – ein bei erneuerbaren

Energien selten anzutreffender Vorteil. Das in Bohrungen injizierte Wasser

wird im künstlich geklüfteten Kristallingestein in rund 5 km Tiefe auf

200 °C erhitzt. Zurück an der Oberfläche dient die geförderte Energie

zum Betreiben einer Turbine mit gekoppeltem Generator.

Hydrothermale Anlagen nutzen in anderen Ländern Aquifere in Tiefen von 1’500 – 2’000 Metern und erreichen damit Temperaturen von 100 – 350 °C.

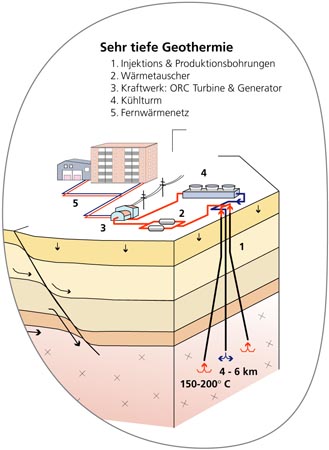

Schema zur Nutzung eines sehr tiefen geothermischen Reservoirs zur Strom- und Wärmeerzeugung.Grafik S. Cattin, CREGE