- Start / Sprache

- Stromproduktion mit HHO-Gas

- HHO Systeme in Autos

- Geothermie Allgemein

- Geothermie Rumänien

- Partner und Links

- Sponsoring / Gönner

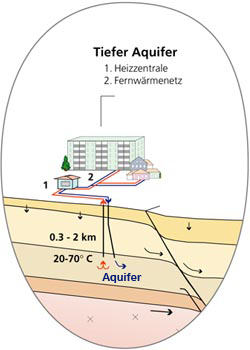

Mittel Temperatur

Der heterogene Aufbau von sedimentären Gesteinen begünstigt

die Zirkulation von Wasser im Untergrund. In einer Tiefe von 300 bis 2000

m kann deshalb die Nutzung der verfügbaren, geothermischen Wärme durch

ein Doubletten-System interessant sein.

Die Wärme wird hier in ein Fernwärmenetz abgegeben. Eine Vielzahl von

weiteren Anwendungen sind möglich.

Auch Thermalwässer aus tief liegenden, Grundwasser führenden

Gesteinsschichten (Aquifere) sind prädestinierte Energielieferanten. In

Thermalbädern – der ältesten Form geothermischer Nutzung – wird der

Effekt der Erdwärme besonders offensichtlich. Während früher das warme

Wasser einzig zum Baden diente, kommt heute einer effizienten Ausnutzung

der vorhandenen Wärmemenge ebenfalls Bedeutung zu. Sogar die

Energielieferung in Nahwärmenetze wird thematisiert und realisiert. Zu

dieser Entwicklung hat die Erhöhung sowohl der Wasserschüttung wie auch

die der Temperatur mit Hilfe von zusätzlichen Tiefbohrungen beigetragen.

Auch Thermalwässer aus tief liegenden, Grundwasser führenden

Gesteinsschichten (Aquifere) sind prädestinierte Energielieferanten. In

Thermalbädern – der ältesten Form geothermischer Nutzung – wird der

Effekt der Erdwärme besonders offensichtlich. Während früher das warme

Wasser einzig zum Baden diente, kommt heute einer effizienten Ausnutzung

der vorhandenen Wärmemenge ebenfalls Bedeutung zu. Sogar die

Energielieferung in Nahwärmenetze wird thematisiert und realisiert. Zu

dieser Entwicklung hat die Erhöhung sowohl der Wasserschüttung wie auch

die der Temperatur mit Hilfe von zusätzlichen Tiefbohrungen beigetragen.

Wärme aus dem Berginnern konnte in der Schweiz, wo mehr als 700 Eisenbahn- und Strassentunnel vorhanden sind, ebenfalls nutzbar gemacht werden. Da Tunnel stets eine Entwässerung des durchbohrten Gebirges bewirken, lässt sich das zufliessende Kluftwasser sammeln und an den Tunnelportalen zur Wärmegewinnung nutzen. Mit zunehmender Gebirgsüberdeckung eines Tunnels steigt in der Regel auch die zur Verfügung stehende Wassertemperatur. Zahlreiche realisierte Anlagen haben in der Schweiz die Überzeugung gestärkt, bei den beiden langen Tunnelprojekten der NEAT (Gotthard- und Lötschberg-Basistunnel) diese Technologie ebenfalls einsetzen zu können. Die bisher gemessenen Wassertemperaturen sind vielversprechend. Erste Ideen und Umsetzungsaktivitäten an den Tunnelausgängen sind vorhanden.

Tiefe Aquifernutzung zur Fernwärmeheizung durch geothermische Dublettenbohrung. Grafik S. Cattin, CREGE