- Start / Sprache

- Stromproduktion mit HHO-Gas

- HHO Systeme in Autos

- Geothermie Allgemein

- Geothermie Rumänien

- Partner und Links

- Sponsoring / Gönner

Tiefe Aquifere

Überblick

Wenn genügend Grundwasser in einer Tiefe von 1 bis 3 km vorhanden ist, kann es sich lohnen, die Wärme daraus direkt zu nutzen. Falls die Temperatur 100° C erreicht oder überschreitet, besteht sogar die Möglichkeit, Strom zu erzeugen!

Die Erfassung und Nutzung tiefer Aquifere zur direkten Wärmegewinnung für städtische Fernwärmenetze begann in Europa in den 70er Jahren, wobei in Frankreich der stärkste Aufschwung dieser Geotherminutzung zu verzeichnen war. In den anderen die Schweiz umgebenden Ländern finden sich zahlreiche Anlagen in Deutschland, sowie ein paar in Österreich und Italien.

In Regionen mit normalem geothermischen Gradienten, etwa 30 °C/km, wie es im Schweizer Mittelland der Fall ist, ist die Temperatur in den tiefen Aquifere etwa 40 °C in 1km Tiefe bis zu etwa 70 °C in 2 km Tiefe.

Ist das Tiefenwasser nur leicht mineralisiert (weniger als 2 g/l) und besteht die Möglichkeit, das nach dem Wärmeentzug abgekühlte Wasser in einen Vorfluter – Fluss oder See – oder einen Kanal abzuleiten, dann genügt eine einzige Förderbohrung, eine sogenannte Singlette. Sollte das Tiefenwasser aber einen Mineralgehalt von über 2 g/l aufweisen, muss mit Hilfe einer zweiten Bohrung das abgekühlte Wasser zurück in den Untergrund verpresst werden (Dublette).

Gefördert durch eine Bohr-Risikogarantie des Bundes, wurden in den Jahren 1987 bis 1998 12 geothermische Tiefbohrungen in der Schweiz abgeteuft. Insgesamt gab es fünf Erfolge, einen Teilerfolg und sechs Misserfolge im Sinne der Risikogarantie – das heisst "trockene" Bohrungen oder zu geringe Wasserförderung. Eine Bohrung von den sechs Misserfolgen konnte dennoch einer geothermischen Nutzung zugeführt werden: die Bohrung in Weissbad (Appenzell) wurde als "tiefe" Erdwärmesonde ausgebaut.

Bei den erfolgreich verlaufenen Tiefbohrungen steht die energetisch sinnvolle Nutzung im Vordergrund. Bei der Thermalwasserversorgung für Heilbäder sollte zum Beispiel nach dem "Kaskadenprinzip" vorgegangen werden. Nach Verwendung für den eigentlichen Badebetrieb sind (mit abnehmenden Temperaturen) auch die Kuranlagen selbst und, in einem letzten Schritt, Treibhäuser zu beheizen, wie z.B. im aargauischen Schinznach Bad.

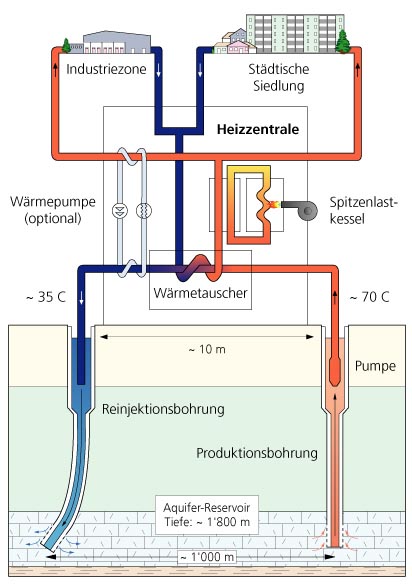

Prinzipschema einer geothermischen Dubletten-Anlage

für die Nutzung eines tiefen Aquifer.

Funktionsweise einer Dubletten-Anlage

Über eine Förderbohrung wird warmes Thermalwasser mit Hilfe einer Tauchpumpe an die Oberfläche gepumpt, wo ein Wärmetauscher und eine nachgeschaltete Wärmepumpe zur Anhebung auf die gewünschte Heiztemperatur eingesetzt werden. Der Heizkreislauf beliefert in Form einer Fernwärmeleitung den Verbraucher. Das abgekühlte Wasser wird mit einer Injektionsbohrung in den Aquifer zurückgeführt.